di MATTEO COSENZA*

Ero in Italia ma ebbi bisogno dell’interprete. Stesa nel letto, Ladina parlava un abruzzese così stretto che io non capivo una parola. Aveva 84 anni, non gliene toccavano molti altri, eppure poteva dimenticare qualsiasi cosa ma non quella tradotta del gennaio 1944.

Un metro di neve, al Valico della Forchetta quasi due. Un corteo di donne e bambini che affondavano i piedi con tutte le gambe in un tappeto morbido, un’ingannevole panna che a ogni passo si trasformava in una tenaglia di aghi ghiacciati. «Raus, raus! I tedeschi vennero nel pagliaio e ci portarono via. Gli mostravo la pancia, ero all’ultimo mese, stava per nascere il mio terzo figlio, il primo aveva sei anni il secondo tre. Mi stesi a terra facendo finta di essere morta. Un soldato mi sentì il polso mentre un altro portò via i miei due figli. Una donna non riuscì a tacere: ma dove li porti questi due bambini con la mamma morta? Si prese il calcio del fucile nello stomaco. Dicevano che ci avrebbero portati a Rocca Pia. Dopo una marcia terribile arrivammo sull’altopiano. “Non ce la faccio più, aiutatemi”. Quasi nessuno mi dava ascolto, un’amica mi rincuorava: “Forza, tra poco arriviamo”. Partorii nella neve. Da sola ruppi il cordone ombelicale e lo attaccai con un po’ di spago, mentre una signora prese il bambino e se lo portò via. E io dietro di lei, lasciando scie di sangue. Dopo ore giungemmo a Rocca Pia. Non si sapeva dove avevano portato il bambino, alla fine lo trovai in una casa dove lo stavano lavando. Quando lo vidi pensai: vedi come stiamo combinati, non era meglio se morivi?».

Ladina Di Stefano si salvò e Giuseppe solo quando capì si rese conto di come era venuto al mondo. Altre persone, diciotto, non ce la fecero. Si aggiunsero alla lista dei caduti di quei mesi terribili.

Ero capitato per caso in Abruzzo. Ne conoscevo poco, mi bastava Roccaraso dove si andava in escursione domenicale mordi-e-fuggi, a bordo di corriere che arrancavano nella salita e si fermavano troppo spesso e a lungo per mettere o togliere le catene. Il rito ancora continua, come la teoria di modernissimi pullman parcheggiati sulla Nazionale sta a dimostrare. Poi con gli anni venne la scoperta del Parco Nazionale d’Abruzzo, l’oasi di Alfedena, i lupi e il gioiello di Pescasseroli, ma anche qualche discesa verso Pescara. Al bivio di Rivisondoli mi fermavo, al massimo arrivavo a Pescocostanzo quasi solo per il gusto di assaporarne l’armonia. All’altopiano che veniva dopo neanche ci facevo caso. Poi, ripeto per caso, un giorno mi avventurai fino alla Forchetta dove c’è la stazione alla quale la domenica delle belle stagioni ancora si ferma il vecchio treno oggi al servizio di turisti intelligenti. Qui puoi decidere se svoltare a sinistra verso Campo di Giove e attraverso una strada dolce, aspra e a tratti lunare, raggiungere Sulmona, o a destra verso Palena, che sta undici chilometri più giù. Imboccai quest’ultima trentacinque anni fa e non me ne sono mai pentito.

Un bosco fitto, spesso bianco d’inverno, verde nelle belle stagioni e un mosaico di arancione, giallo e rosso quando le foglie agonizzanti iniziano a cadere. La musica di qualche ruscello che casca qua e là, un cervo che rischia di finirti sul cofano, la volpe non furba che non attraversa sulle strisce, i cinghiali che nel buio ti spaventano più di un lupo. Sei sulla Frentana, che poi diventa il “Terrazzo d’Abruzzo” dannunziano, più avanti, prima di Lama dei Peligni, nelle imperdibili Grotte del Cavallone fu ambientata la “Figlia di Iorio”.

In verità non ci arrivai subito, a Palena presi a destra verso Lettopalena. Mi ritrovai proprietario di un pagliaio sull’Aventino sotto la Maiella, dalla parte opposta. Misi radici. Uomo di mare che scopre la montagna. E che montagna! La grande madre, territorio mitico di antichi popoli, i Peligni, dura come le Dolomiti, mentre dall’altra parte del fiume se ne scivola fino al mare un’altra, addolcita da linee quasi arrotondate come i paesaggi umbro-toscani. Là in fondo si intravede una striscia appena più scura del cielo per avvertirti che l’Adriatico ti aspetta con i suoi Trabocchi. Per capirci, puoi fare di tutto, anche startene seduto per ore a guardare e a non stancarti mai. Poi puoi muoverti e il bello del pianeta ti sembra concentrato tutto qui.

In verità più guardavo dall’altra parte del fiume e più mi incuriosiva un altro film. Un luogo disabitato, ogni tanto un resto di muro, l’incavo di una casa, forse di una bottega, la nuda parete con rosone di una chiesa, un profilo lungo in cui doveva esserci stato qualcosa, forse un paese. E, una volta lì per ripetuti sopralluoghi, la scoperta di antiche tracce di vita, l’intonaco colorato di una stanza, un abbozzo di fontanina. Sì, lì c’era il paese nel quale in un tempo felice vivevano anche più di mille persone, una metropoli per queste montagne in crisi di abbandono.

Uno strano paese, con una sua dignità urbanistica. In mezzo il fiume, che quasi gioca con macigni e dirupi donando angoli che sembrano inventati come le Acquevive a Taranta Peligna (il paese della taranta, l’antica mantella abruzzese, c’è ancora una fabbrica di un padrone-operaio fiero di aver prodotto i suoi soprabiti per “La vita è bella” di Benigni), e poi più giù divertimento assicurato con rafting fino al lago di Casoli. Ma risaliamo a Lettopalena.

Su una riva, quella sotto la Maiella, c’era il vecchio paese. Una porta di sotto e una di sopra, e un presepe di case su più piani a vani singoli attaccate una all’altra. Questo era il paese degli uomini. Sull’altra riva, su un pianoro un po’ più in alto, il paese delle bestie: una serie di pagliai dove ogni sera le pecore ritornavano dai pascoli imboccando secondo un codice quasi genetico la porta del proprio rifugio. E ancora più su c’era il cimitero, e accanto a questo l’Abbazia di Monteplanizio, la più importante dell’Abruzzo, che simbolicamente, vedremo, l’accosterà a quella di Montecassino.

Che fine aveva fatto il vecchio paese? Ora, con l’erba e le piante che ne hanno appiattito i contorni, non si scorge più quello che osservavo allora: mi sembrava una Pompei del ventesimo secolo e, quando vidi le foto del dopoguerra, mi resi conto che non ero molto lontano dalla verità. Lì era passata la Storia. E aveva seminato distruzione e morte. Per un’imponderabile scelta del destino quel paesello e anche altri della zona si erano trovati sulla Linea Gustav, il fronte dall’Adriatico a Montecassino che i tedeschi difendevano dall’Ottava armata inglese da un lato e dagli americani dall’altro. Quando la trincea vacillò, il generale Kesserling ordinò “terra bruciata”. E fu tragedia.

Gli abitanti, soprattutto donne, bambini e molti vecchi, non gli uomini che o erano in guerra o si erano dati alla macchia, furono cacciati dalle abitazioni. Una mattina i tedeschi minarono una casa, la fecero saltare in aria e procedettero allo stesso modo con tutte le altre. Finirono a tarda sera. Poi distrussero il ponte che congiungeva le due rive, ma l’operazione durò giorni perché qualcuno aveva manomesso l’esplosivo. Seguì la traversata del “deserto bianco” prima ricordata, mentre si andavano costituendo nuclei di partigiani che inizialmente inseguivano i loro averi, soprattutto il bestiame, che i tedeschi avevano razziato. Così nacque la Brigata Maiella, uno dei più straordinari esempi della Resistenza, anche perché i partigiani abruzzesi, prevalentemente contadini a cui si unirono i soldati sbandati dopo l’8 settembre, non si limitarono a liberare il loro territorio ma combatterono contro i tedeschi fino alle regioni del centro-nord. Un sacrario sopra uno sperone della Maiella, un po’ più su di Taranta Peligna, che ebbe la stessa sorte di Lettopalena come di altri paesi della zona, è una tappa obbligata per un viaggio della memoria.

Dunque, mi serviva un interprete. Non devo aggiungere che queste montagne abruzzesi sono state teatro di un’emigrazione infinita. Quando partivano i pullman per andare alla stazione di Pescara o al porto di Napoli per raggiungere altrove il lavoro, anche in una miniera che stava a Marcinelle, c’era tutta la popolazione a salutare chi andava via. Un giorno fui incuriosito dall’agitazione per un terremoto a Newcastle, una città sulla costa orientale dell’Australia. A sentire i lettesi sembrava che avesse tremato la Maiella. In realtà lì viveva una comunità di emigranti più numerosi di quanti ce ne fossero nel paese natio: oggi Lettopalena ha poco più di trecento abitanti.

Una sera venne a cena a casa mia una signora australiana che era partita tanti anni prima. L’accompagnava il sindaco Agostino Terenzini. Mi regalarono il loro amarcord mentre mi indicavano punti e spiegavano quello che individuavano al di là del fiume. A un tratto mi chiesero, non ricordo chi dei due, perché non scrivessi quella storia. Così nacque un mio libro, quasi un reportage da inviato nei giorni tragici del 1943 e 1945.

Incontrai tutti i sopravvissuti, soprattutto donne e bambini, di quella tradotta e degli altri eventi tragici. Terenzini mi faceva spesso da interprete, come si è visto con Ladina, mentre io raccoglievo le loro memorie che si sarebbero sicuramente disperse.

Il manoscritto viaggiò molto prima di andare in libreria, perché fu mandato a Greensburg, ad un professore dell’University of Pittsburgh, Gaetano Rossetti, anche lui un emigrato lettese. Lo tradusse, lo rimandò in Italia, e di nuovo il libro attraversò l’Oceano per chiarimenti e infine ritornò in Abruzzo. Fu pubblicato in doppia lingua proprio perché doveva raggiungere i lettesi sparsi per il mondo. Del resto, chi ha più diritto al viaggio di un libro?

Ho sempre sperato che a Lettopalena come negli altri paesi sconvolti dalla guerra si potesse creare un percorso della memoria. Qualcosa c’è stato ma resta tanto da fare prima che il tempo non ne consumi le tracce. Il soldato Carlo Alberto Ciampi il suo contributo a questi territori che gli erano ben noti lo ha dato. E ogni tanto, anche la ricorrenza del 25 aprile, piccole comunità in luoghi viceversa sconosciuti si riuniscono per rievocare un eccidio o uno scontro a fuoco, a riprova che da queste parti la Resistenza non fu episodica e contingente.

Qui c’è la storia, ma qui non manca la malia, che ha tante facce. Quella, per esempio, di Carlo, di cognome fa Rossi, che, sulle orme del padre emigrante, visse la gioventù a Milano, fu in un gruppo che partecipò a Castrocaro, per anni suonava in un night meneghino e un bel giorno ritornò a casa da dove non si è più mosso. Per anni ha cercato pietre e ne ha fatto sculture senza mai dimenticare la musica che quasi ogni giorno suona con la chitarra all’ombra di un’ albizia insieme al suo amico Giampietro Como (famiglia vasta quella di Perry Como). Lo chiamo “l’orso di Lettopalena” per distinguerlo dalle quattro orse che vivono da anni in pace nell’oasi al centro di Palena. O di Erminio Di Carlo, morto povero, che ha lasciato tracce materiali della sua vita laboriosa: cercava, solo per passione, pietre e fossili nella montagna, dove in altre ere c’era il mare, e ha donato i reperti che hanno fatto nascere il Museo Geopaleontologico dell’Alto Aventino nel castello di Palena. O di Leonardo Angelucci, un giovane agronomo che aveva titoli per cercare altrove fortuna e che, insieme alla sua compagna, ha creato alle porte della Fonte della Noce la “Casetta bianca”. Fa il pastore e manda avanti il caseificio con il latte di capre e pecore. Ama la sua terra e nei giorni della pandemia ha donato il ricavato dei suoi formaggi all’Asl.

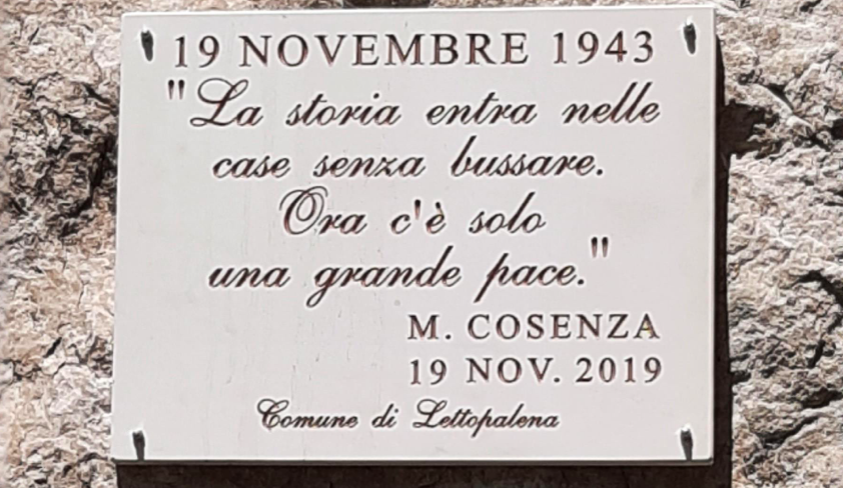

L’Abruzzo può sorprenderti. Uno può mai immaginare di trovare da vivo il suo nome su una lastra di marmo in uno spazio pubblico? A me è capitato il 19 novembre scorso. All’ingresso della vecchia Lettopalena distrutta dai nazisti, su un macigno, che è esso sì un’opera d’arte, hanno posto la frase conclusiva del mio libro su una targa. Parafrasando la canzone di De Gregori ricordavo che la Storia «entra nelle case senza bussare». E non bisogna mai dimenticarlo.

*MATTEO COSENZA (nato nel 1949, è un giornalista. Napoletano di Castellammare di Stabia, meridionale con un quarto calabrese, italiano a 24 carati, nonostante tutto europeo, ospite transitorio della Terra)

Fonte: https://www.foglieviaggi.cloud/blog/lettopalena-una-pompei-del-43