di MATTEO COSENZA

In un piccolo paese calabrese c’è il primo stemma marmoreo del Vicereame di Napoli, finora poco studiato e, quindi, praticamente sconosciuto, in cui per l’ultima volta compaiono ancora le Insegne degli Angioini e attraverso il quale si può leggere la storia d’Europa in uno dei suoi passaggi cruciali. Il paese è Seminara, porta d’ingresso tirrenica dell’Aspromonte, ed è stato il teatro di eventi e di battaglie tra francesi e spagnoli che hanno segnato quel secolo. I Francesi ricordano con orgoglio la prima sconfitta che il 28 giugno 1495 inflissero agli Spagnoli con un dipinto “La bataille de Seminara” conservato a Parigi, agli Invalides. La Chiesa in cui si trova questa lastra marmorea larga 63 centimetri e alta un metro e 25 centimetri è quella di Sant’Antonio dei Pignatari.

Ci consente di svelare per la prima volta il mistero Santo Gioffrè, che è nato a pochi metri dalla chiesa che ha contribuito a restaurare; nella piazzetta antistante ha fatto collocare una statua di Leonzio Pilato, seminarese, padre dell’umanesimo, il primo traduttore in latino dell’Iliade e dell’Odissea, a cui ha anche dedicato un libro. Non è finita: lì vicino, su un suo terreno, ha costruito una spettacolare chiesa ortodossa sullo stile della Cattolica di Stilo per ribadire il valore della tolleranza tra le fedi. Medico e amministratore pubblico, è stato commissario all’Asp di Reggio Calabria ma lo hanno destituito non appena ha scoperto e denunciato che venivano pagate due e anche tre volte le stesse fatture per diversi milioni di euro. Ma, e veniamo a ciò che ci interessa, soprattutto è l’autore di romanzi storici tra cui “Artemisia Sanchez”, da cui è stata tratta la fiction tv, e “Il Gran Capitán e il mistero della Madonna Nera”.

«Io leggo le “pietre parlanti di Seminara”», mi dice e dopo avermi fatto sedere su una panca inizia a descrivere e decriptare tutti i simboli presenti in quella lastra posta su un lato della navata: «Io me la ricordo sempre qui ma sicuramente, almeno fino al devastante terremoto del 5 febbraio 1783, doveva trovarsi nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Senza dubbio lo Scudo di Seminara è il più importante documento storico, inciso su marmo, esistente in Italia Meridionale del primo decennio del 1500».

Un’affermazione impegnativa?

«Documentata perché l’Arma lì incisa, che parla dei Re cattolici di Spagna e, quindi, della conquista del Regno di Napoli, ci svela le storie intricate e tragiche delle grandi casate regali d’Europa. Lo Stemma di Seminara vide sicuramente la luce dopo il 2 gennaio del 1492, vale a dire dopo la Riconquista che segnò la fine del dominio musulmano sulla Spagna perché nel triangolo inferiore vi è inciso il Melograno, simbolo della città di Granada. E, per la presenza per l’ultima volta delle Armi angioine, ci troviamo nell’Italia Meridionale, nei primi anni del Vicereame proclamato dopo l’annessione del Regno degli Aragona di Napoli alla Corona di Spagna nel 1504».

Su wikipedia ho letto che in questa chiesa si trova lo stemma di Carlo V, non si aggiunge altro. Dunque?

«Carlo V, a cui disinvoltamente è attribuito lo stemma, non c’entra. Per due segni evidenti. Nei suoi stemmi due elementi erano sempre presenti: l’aquila bicefala e in basso il montone, simbolo del Toson d’Oro, l’ordine cavalleresco di cui fu gran maestro. Come si vede dallo stemma di cui parliamo, l’aquila ha una sola testa e in basso non c’è il montone».

E che cosa rappresenta?

«Questo è, anzi era il mistero. Era il simbolo amatissimo da Ferdinando d’Aragona, il Cattolico: l’Aquila di San Giovanni che ammanta, in segno di protettorato, lo stemma. Ferdinando, dopo l’improvvisa morte (25 settembre 1506) di suo genero Filippo il Bello, figlio dell’imperatore Massimiliano d’Austria, si liberò dall’incubo della guerra civile che stava per scoppiare in Spagna, estromettendo, per presunta pazzia, la figlia Giovanna, regina di Castiglia e Leon e madre di Carlo V, e dichiarandosi lui protettore del Regno di Spagna. Ciò consente di stabilire con una certa precisione che lo stemma abbia visto la luce tra la fine di dicembre 1506 e il gennaio 1507».

Perché ci sono ancora le Armi angioine?

«Per l’esaltata superbia che pervade i conquistatori. Sono i simboli della cacciata della dinastia dei d’Angiò»,

Per quale motivo Ferdinando volle posare questo stemma a Seminara?

«Qui entra in scena il Gran Capitán Gonsalo Fernandez da Cordoba y Aquilar, il più grande generale spagnolo, con il quale Ferdinando il Cattolico fu sempre in conflitto anche se mai consumato platealmente. Gonzalo, protetto da Isabella di Castiglia, dopo aver conquistato Napoli e fondato il Vicereame nel 1504, disapprovò e si oppose alla politica oscurantista ed intollerante di Ferdinando il Cattolico con decisioni inequivocabili come quando cacciò gli Inquisitori da Napoli, mandati dallo stesso Re, proteggendo gli ebrei che fuggivano dalla Spagna».

Lei descrive dettagliatamente nel suo libro una pagina amara della sua vita.

«Sì, la ferita più dolorosa al suo prestigio, subita con la sconfitta militare nella “prima battaglia” di Seminara del 28 giugno del 1495. Lui vide massacrati dai francesi i suoi tremila Veterani, che avevano combattuto con lui e preso Granada e che aveva portato dalla Spagna in aiuto di Ferdinando II detto Ferrandino, assalito dalle armate francesi. Gonzalo stesso si salvò dopo un’odissea tra le paludose e malariche foci del fiume Petrace, accolto e protetto poi da una donna di Seminara che gli aprì tutte le porte, e che è la materia del romanzo in cui lui stesso si racconta e racconta».

Come entra in scena Ferdinando il Cattolico?

«Quando arrivò a Napoli con l’intento di destituire il Gran Capitán e di farlo rientrare in patria per punirlo per essersi rifiutato di schierarsi dalla sua parte nell’imminente guerra civile con Filippo il Bello, Ferdinando sospettò il tradimento. Infatti si era convinto che Gonzalo volesse farsi, lui, Re di Napoli con il favore di Giovanna e del marito Filippo il Bello. Il vecchio e irascibile Ferdinando il Cattolico destituì il Gran Capitán e avrebbe voluto consumare altre e più tremende vendette, ma, temendo il prestigio che questi godeva presso l’esercito e il popolo napoletano, si limitò a servirsi di loschi personaggi che lo accusarono di malversazioni dei fondi di guerra. Accuse da Gonzalo ridicolizzate con le famose “Cuenta del Gran Capitán” che in Spagna è rimasto un modo popolare di dire per indicare un’esagerazione oppure un’accusa falsa».

E lo stemma a Seminara?

«Perché questo era il luogo dove il più grande Generale spagnolo aveva subito l’unica, rovinosa sconfitta della sua vita, ma, anche, dove un suo Generale fedelissimo, Fernando de Andrade, il 21 aprile del 1503, sempre tra le rive del Petrace, aveva annientato le Armate Francesi, pronte a portare aiuto al Gran Maresciallo di Francia, cugino amatissimo di Luigi XII, Il Duca D’Armagnac, che, da nove mesi, teneva sotto assedio a Barletta il Gran Capitán. Ferdinando volle dire, così, al Regno e all’Europa, che senza la vittoria di Fernando de Andrade non vi sarebbe stata la Battaglia di Cerignola, ove, appena una settimana dopo i fatti di Seminara, il 28 aprile del 1503, trionfò il genio militare di Gonzalo che annientò i francesi privi dei fondamentali rinforzi che dovevano giungere dall’estrema punta della Calabria Inferiore».

Una vendetta sul filo della perfidia.

«Ferdinando il Cattolico, discendente dei Bastardi Trastamera di Castiglia, intese sottolineare che, forse, immeritato fu l’inizio della gloria del Gran Capitán e che l’altezzosa superbia dei re non può mai essere messa in discussione da comuni mortali. Tutto si svolse a Seminara».

Intervista pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno il 27 ottobre 2020

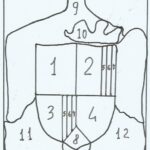

LA LEGENDA/ I significati dei numeri

Testo per 1 e 4

L’Arma dei Trastamera di Castiglia e Leon sul cui Trono, fino al novembre del 1504, sedette Isabella di Castiglia, moglie di Ferdinando il Cattolico. Isabella era già morta quando lo stemma fu inciso perché, negli stemmi della Corona di Spagna con Isabella viva, tra gli artigli dell’aquila c’era la scritta “Tanto Monta” (fa lo stesso), allusivo all’eguaglianza, nella gestione del potere, che intercorreva tra i due sovrani cattolicissimi.

Testo per 2 e 3

L’Arma del Regno di Sicilia del primo periodo Aragonese (1282-1410), con i Pali della Casa di Barcellona e l’Aquila degli Hohenstaufen (Svevi) dei quali gli Aragona furono gli eredi. Infatti, il Regno di Sicilia passò agli Aragona quando Pietro III sconfisse gli Angioini dopo aver sposato, nel 1262, Costanza di Hoenstaufen, figlia di Manfredi a sua volta figlio illegittimo ed erede di Federico II (si dice che ne fu anche il carnefice).

Testo per 5, 6 e 7

I simboli angioini. La Croce di Gerusalemme, Tappeto di Gigli di Francia e l’Arma d’Ungheria, casata a cui apparteneva l’ultima regina angioina, Giovanna II.

Testo per 8

Il melograno, simbolo della città di Granada.

Testo per 9

L’Aquila di San Giovanni (con una sola testa), simbolo amatissimo di Ferdinando il Cattolico.

Testo per 10

La corona

Testo per 11

Le Frecce. Stanno per Ferdinando.

Testo per 12

Un ramo di Yunco, dove per Y si intende Ysabel.