Pubblico, d’accordo con Giuseppe Improta, mio vecchio compagno di lavoro, giornalista, docente e storico locale, questo suo studio, pubblicato sulla rivista “Il Tetto”, che ricostruisce alcune storie e vicende degli internati stabiesi nei lager tedeschi.

GIUSEPPEE IMPROTA

INTERNATI CAMPANI NEI LAGER

DOPO L’8 SETTEMBRE ‘43

DIARI E TESTIMONIANZE DI CIVILI STABIESI E DEL VESUVIANO

Ormai in Italia anche gli ultimi protagonisti e testimoni dei dolorosi e tristi eventi seguiti all’8 settembre del 1943 vanno scomparendo. E non sappiamo quanti siano morti a seguito di infezione per Coronavirus nella tragica ultima primavera. Per non disperderne la memoria – “sale della terra e della vita” (V. Bottone) – oggi è ancor più che mai necessario raccogliere e far conoscere documenti, lettere, diari e testimonianze, anche orali, raccolte e trascritte. Conosciamo tutti, del resto, l’importanza di queste preziose testimonianze in campo storico e storiografico[1]. Ed anche didattico[2].

In verità esse meriterebbero anche da noi, nel Sud, di essere raccolte insieme e conservate, così come avviene nel Nord grazie all’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che ogni anno indice perfino un concorso per premiare, con la pubblicazione, tra i vari materiali pervenuti, un diario inedito[3].

La moderna e felice idea di Raffaele Luise, ingegnere di Castellammare di Stabia, di pubblicare a puntate, a marzo 2020, su Facebook, il Racconto-diario di mio padre sulla sua deportazione in Austria nel settembre 1943, mi ha spinto a riprendere in mano testimonianze simili da me raccolte e appena accennate, in miei precedenti lavori, sulle lunghe peripezie – le stesse raccontate da Primo Levi – del soldato Michele Arcopinto per tornare a casa a Napoli-Soccavo e sulla tragica fucilazione per mano dei nazisti di Vincenzo Ambrasi, giovane marinaio napoletano[4].

La prima di queste testimonianze riguarda l’ormai defunto Giovanni Desiderio, amico e conterraneo proprio di Elio Luise, il padre di Raffaele. Furono fatti prigionieri a Castellammare, portati a Sparanise (con tanti altri giovani napoletani e vesuviani) e poi internati insieme in lager vicini, presso Graz, in Austria. Fortunatamente ambedue ritornarono a casa, dopo circa 20 mesi di una prigionia con caratteristiche, sempre drammatiche, ma, vedremo, un po’ diverse – almeno per quanto riguarda il vitto e qualche minima libertà di movimento – da quella di molti internati in lager di altre zone del Reich.

Giovanni Desiderio, classe 1927, abitava a Castellammare in Via Nocera 67 ed aveva 85 anni, quando nel 2012 raccolsi la sua testimonianza. E non fui il primo, perché, nel 1997, sulla sua esperienza di civile internato in un lager era stato già intervistato dalla giornalista Francesca Rizzo di Rai 1.

Nel 2011 Desiderio aveva ricevuto, nella Prefettura di Napoli, la medaglia d’onore concessa – in base alla Legge 206 del 2006 – dal Presidente della Repubblica “a titolo di risarcimento morale per il sacrificio patito a causa della deportazione e dell’internamento nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale”.

Unico maschio tra otto figli, Giovanni era, come il padre, fornitore dello Stato di materiale legnoso. Un lavoro portato avanti, con la collaborazione di 36 dipendenti, fino al 1986. Aveva sposato la ragazza conosciuta prima della prigionia. Dopo la sua morte, per leucemia, sposò nel 1967 la sorella.

Nel 1993 Giovanni Desiderio tornò a Graz per rivedere la fabbrica in cui per mesi aveva duramente lavorato.

IL RACCONTO DELLO STABIESE GIOVANNI DESIDERIO

Pomodori rossi sui tedeschi

Già dopo l’8 settembre 1943 i tedeschi, poiché serviva manodopera per la piazzaforte di Agerola, rastrellarono a Castellammare tutti i civili che potevano essere impegnati come lavoratori. La mattina del 23 settembre, allora ero appena sedicenne, mi stavo recando ad aprire la falegnameria di mio padre presso i Cantieri navali di Castellammare. Ero ancora in vacanza, perché il Liceo “Vincenzo Cuoco”, che frequentavo a Napoli (preside era il prof. Auletta), allora iniziava le attività scolastiche ad ottobre. Per strada fui fermato da una pattuglia di tedeschi. Vista la mia giovane età e grazie al mio tedesco scolastico, fui rimesso in libertà.

Successivamente altre squadre di tedeschi si presentarono nello stabilimento per un controllo sul personale. Stavano andando via quando un gruppo di ragazzini gettò su di loro pomodori rossi ben maturi… Offesi per l’affronto, si vendicarono subito. Per rappresaglia fecero prigionieri quasi tutti gli uomini presenti nella falegnameria, da alcuni settantenni a me, nemmeno diciottenne.

Fummo subito condotti sugli autocarri presenti a Piazza Orologio e trasferiti nel campo sportivo di Castellammare. Qui fummo riuniti ad altri concittadini. Intanto, a seguito del famigerato Manifesto del colonnello Scholl fatto affiggere dal podestà il 23 settembre 1943 e che obbligava tutti i giovani, dalla classe 1910 a quella del 1925, a presentarsi in piazza per essere avviati al lavoro “volontario” in Germania, furono riempiti di giovani e meno giovani sia il campo sportivo che l’area dell’Arenile e quella sulla strada per S. Antonio Abate.

Nel campo di concentramento di Sparanise

Stando all’ordinanza, avendo allora io 16 anni, potevo rimanere a casa. Invece ero già prigioniero a causa della rappresaglia a cui ho accennato prima e così, insieme con circa 2000 prigionieri concentrati a Castellammare, a partire dal 24 settembre fummo spostati prima a Maddaloni e poi a Sparanise in provincia di Caserta.

Rimanemmo nel Campo di concentramento di Sparanise alcuni giorni. Fu nella notte tra il 27 ed il 28 settembre – mentre venivano eseguiti duri bombardamenti da parte dei tedeschi su Napoli e da parte degli anglo-americani su Cassino – che ci fecero partire dalla vicina stazione ferroviaria. Fummo caricati su un treno – 50 per vagone adibito per bestiame o per merci – e dopo un viaggio di sette-otto giorni arrivammo, ai primi di ottobre, in un lager di Dachau, presso Monaco. Il Campo era controllato dai polacchi, più severi dei tedeschi. Le brande erano di legno ed il cibo scarso (un po’ di thè, poche patate, una fetta di pane con marmellata di pomodori).

A Dachau giunsero dopo qualche giorno diversi dirigenti di grossi complessi industriali bisognosi di manodopera. Liberamente scelsero, dopo un rapido esame, gli uomini di cui avevano bisogno. Caricati poi sugli stessi vagoni con cui eravamo giunti, fummo distribuiti per le varie regioni del Reich: dalla Germania, alla Polonia, all’Austria.

Lavoro coatto a Graz

Fortunatamente, e ripeto fortunatamente, fui scelto per lavorare in una fabbrica austriaca, appena ultimata, a Graz. Lo stabilimento si chiamava DAJMLER SAIER PUCK; si trovava vicino Thondorf. Ripartiti da Dachau, dopo una sosta in un campo di concentramento detto Lager Nord, successivamente fummo inviati, a quattro chilometri dalla fabbrica, nel lager di Murfeld, dove erano sistemate le baracche per il pernottamento, il pranzo e la cena.

Lo stabilimento è tuttora ancora attivo ed è utilizzato per la costruzione di autocarri. Invece durante la seconda guerra mondiale fu utilizzato per costruire motori di aerei e di carri armati. Si facevano turni di 12 ore al giorno: dalle 7 alle 19 (con una sosta alle 12) oppure dalle 19 alle 7 (con una sosta alle 24) ed erano impegnati 4.500 lavoratori di giorno e 4.500 di notte. Per svolgere il lavoro richiesto a quelli non specializzati, come me, fecero fare vicino Graz un corso di addestramento di sei mesi presso le locali Scuole Meccaniche. Al termine, superati rigidi esami mensili, fummo ammessi a lavorare nella fabbrica, ove lavoravano prigionieri francesi, cecoslovacchi, russi e polacchi, che in genere rispetto a noi ricevevano qualche aiuto (pasta, pacchi…) dai propri Paesi. Spesso noi internati “civili” ci siamo uniti per il lavoro agli internati italiani militari (IMI).

Non tutti però accettarono di fare questi corsi di specializzazione. Specialmente i professionisti (medici, ingegneri, ragionieri, professori, presidi, docenti universitari) preferirono non collaborare e svolgere mansioni manuali e modeste come quelle di facchinaggio.

Tra tutti i prigionieri qualcuno è riuscito a “sistemarsi” accettando l’invito a lavorare presso industriali italiani della zona, che, successivamente hanno pure collaborato per farli scappare e così “liberarli” dal lager. Un discorso a parte meritano gli aderenti alla Repubblica Sociale Italiana, che volontariamente si erano recati in quelle zone per collaborare, col loro lavoro, con i tedeschi e quei pochissimi prigionieri che, sollecitati quotidianamente, per quieto vivere si unirono ad essi. Molti di loro pensavano che la vittoria sarebbe stata dei nazisti… Vivevano in modo autonomo e si incontravano con i prigionieri deportati – civili e militari – solo nelle fabbriche.

I bombardamenti ed infine la liberazione

Furono circa 20 mesi di duro lavoro. Ma ripeto: fui fortunato a capitare in Austria a Graz. Qui, rispetto alla Germania ed alla Polonia, gli italiani erano guardati diversamente. Con meno disprezzo ed ostinazione. Forse anche perché alcuni imprenditori e dirigenti di fabbrica di origine austriaca, prigionieri nella prima guerra mondiale, avevano ottenuto dagli italiani un buon trattamento e non lo avevano dimenticato […]. Memorabile il bombardamento, avvenuto il 26 luglio 1944, dello stabilimento, che aveva pure al suo interno un bunker-ricovero. Ma fu inutile. Le bombe degli alleati arrivarono giusto alle ore 12, mentre i lavoratori si recavano nel lager per il “pranzo”. Fu una carneficina: 800 feriti, 1600 morti. Alcuni furono colpiti per strada, altri nel refettorio. Io ebbi delle schegge sul braccio destro, un’altra sull’occipite, altre ancora su un muscolo. Ricordo che le bombe non erano grandi. Ma erano capaci di colpire gli esseri umani anche in posizione orizzontale…

I soccorsi furono immediati. I feriti furono trasportati negli ospedali di Graz e subito operati. I morti, dopo un funerale comune, furono seppelliti nel locale cimitero. Anche lo stabilimento subì gravi danni. Tuttavia in due giorni fu rimesso a posto e immediatamente si riprese il lavoro.

Non dimenticherò mai nemmeno i sette giorni di bombardamento che precedettero la Pasqua del 1945, celebrata il 1° aprile. Con essi per noi terminò anche la guerra e la prigionia.

Mi organizzai insieme con cinque compagni di lavoro, originari come me di Castellammare di Stabia: i fratelli Ciro, Catello e Domenico Rosa Rosa, commercianti di legno; Federico De Vivo, figlio di un orefice di Castellammare. Mettemmo sopra ad un carrettino una quarantina di coperte militari utili per dormire e per eventuali baratti, cibo e qualche vestito e partimmo senza esitare.

A Wolckberg, in Austria, fummo fermati. Ci sequestrarono le coperte ed il carrettino e fummo rinchiusi dai nazisti nel locale castello. Ci fu ancora un bombardamento e questo fu la nostra salvezza. Riuscimmo a scappare ed a piedi raggiungemmo la città di Tarvisio, ove erano ancora presenti ed attivi i tedeschi. Vi rimanemmo trenta giorni ed avemmo modo di assistere alla ritirata di mezzi blindati e di militari tedeschi che rientravano in Austria. Ai primi di maggio, grazie all’arrivo delle truppe anglo-americane al Tarvisio, fummo trasportati con un camion ad Imola.

Da Imola, su vagoni bestiame (e sempre una cinquantina per vagone), in otto giorni raggiungemmo Napoli. Personalmente giunsi a Castellammare il 17 maggio, dopo arrivarono i Rosa Rosa, che si erano fermati a Trieste da parenti.

Tra i reduci dai lager ricordo il medico Francesco Pappalardo, l’ing. Elio Luise, i fratelli Renato e Nino Esposito. E, inoltre, Il rag. Mannario, l’ammiraglio Amedeo Aprea, di recente defunto”.

ALTRI STABIESI INTERNATI NEI LAGER

NEI RACCONTI DI ALBA LUISE E VINCENZO M. FABBRICATTI

Un altro prezioso diario, che racconta le tragiche giornate che precedono e seguono l’8 settembre a Castellammare, è stato scritto da Alba, defunta sorella di Elio. Finora rimasto inedito, è stato pubblicato su Facebook dal nipote Raffaele Luise, nel mese di marzo 2020, unitamente a quello già ricordato del padre Elio. Il racconto inizia dal 10 settembre ‘43 e appare subito chiaro, già nel titolo scelto da Raffaele Luise, che l’attenzione è puntata esclusivamente su ciò che accadeva a Castellammare in quei giorni dopo l’8 settembre del 1943: Intanto a Castellammare… dal diario della sorella di mio padre Alba Luise (26 giugno 1917 – 28 giugno 2013).

Merita molta attenzione questo diario. Specialmente da parte degli studiosi stabiesi della storia cittadina. Costituisce, secondo me, una fonte preziosa per conoscere gli eventi verificatisi a partire dal settembre ’43 a Castellammare.

Va, inoltre, segnalato che, in più di un passo dello scritto di Alba Luise, emerge un sentimento che definirei di tolleranza e quasi di solidarietà – da parte della giovane autrice del Diario – per i tedeschi, ex alleati, ritenuti “traditi” dal popolo italiano[5].

Trovo, comunque, l’ultima pagina del diario di Alba Luise (alla fine segnerà solo la data del ritorno del fratello) molto utile al fine di conoscere il contesto in cui tanti giovani italiani furono sottratti alle famiglie, agli studi, alla libertà, per essere poi deportati, tra stenti e sofferenze, nei lager nazisti. Vi si racconta, infatti, del manifesto-avviso affisso in città, con cui il famigerato colonnello Scholl ordinava agli uomini nati tra il 1910 ed il 1925 di presentarsi per andare a lavorare in Germania, dell’invito subito accolto dai figli del podestà di Castellammare Rosa Rosa, di come fu preso il fratello Elio e tutto ciò che avvenne a Castellammare in quel tragico 23 settembre[6]. Con comprensibile rammarico e dispiacere per il “servizio del lavoro” imposto dai tedeschi al fratello, ancora giovane e studente universitario, Alba Luise annota interessanti particolari[7].

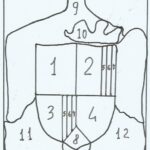

Ho trovato la descrizione di quella “fatidica” giornata del 23 settembre a Castellammare e il racconto del “calvario” della deportazione in Germania anche nel diario di Vincenzo Mario Fabbricatti, un dattiloscritto di oltre 100 pagine e con tanto di disegno del simbolo nazista sulla copertina plastificata. Me lo fece avere un amico, il nipote Enzo Fabbricatti, bravo violinista, intervenuto alla presentazione di un mio saggio-catalogo preparato per illustrare il materiale di una Mostra, realizzata nella Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano, ove c’erano anche lettere e cartoline di internati militari campani nei lager nazisti raccolte dal compianto amico Ciro Scancamarra[8].

L’autore dedica il quarto paragrafo a “Quel fatidico bando del 23 settembre 1943”[9].

In quel momento noi, a Castellammare di Stabia, eravamo ignari di tutto.

Sapevamo solo che le truppe alleate erano molto vicine, forse ad Agerola… Si arrivò, così, alla mattina del 23 settembre.

Quel giorno, come tutti gli altri, mio padre stava raggiungendo, a piedi, il cantiere navale di Castellammare, quando vide, affisso sui muri della città, una serie di manifesti, ancora umidi di colla. Era un bando tedesco con cui s’intimava agli uomini… di presentarsi al comando tedesco, appositamente allestito nella villa comunale, per essere reclutati ed impegnati nello sgombero delle macerie provocate dai bombardamenti aerei a Torre Annunziata e a Torre del Greco…

Il bando chiudeva il suo terrificante testo con la minaccia di fucilazione di tutti coloro che avessero trasgredito l’ordine di reclutamento.

Non appena lo lesse, mio padre fece capolino in piazza per accertare la situazione. Qui dovette, suo malgrado, costatare che l’affluenza alla chiamata del bando era stata enorme. Circa duecento uomini erano lì in attesa di destinazione…

A questi uomini di Castellammare si unì anche il giovane Fabbricatti (classe 1924), che, deportato insieme con altri “rastrellati” civili nel lager di Murfeld, fu costretto a lavorare nella fabbrica “Steyer-Dorilvaler-Puch” di Graz: “in quanto lavoratori civili godevamo di un certo margine di maggiore libertà di muoverci, sempre rispettando gli orari di lavoro in fabbrica”. Dal lungo diario di Fabbricatti mi sembra opportuno riportare anche il racconto della vendetta messa in atto da “esaltati” prigionieri russi di un vicino lager all’arrivo della notizia che l’armata rossa era vicina.

Alle porte di Graz si stava combattendo aspramente. Le forze armate russe, intanto, erano sul punto di impadronirsi della città. Ci avviammo, così, verso il lager. Quivi giunti, più ci si addentrava e più si notava un senso di abbandono generale; non si scorgeva anima viva. Vi regnava un profondo silenzio.

Stavamo andando avanti lungo i viali che affiancavano le baracche dei capi e del personale del campo, quando si presentò ai nostri occhi uno spettacolo a dir poco allucinante. I corpi di tre ragazze, addette alla cucina e al refettorio, giacevano per terra in un lago di sangue, sgozzate. Una visione macabra e orripilante che non ho ancora dimenticato. E non fu l’unica.

Poco più avanti, infatti, tre tedeschi dell’ufficio amministrativo del lager, penzolavano dalle travi di sostegno di copertura delle loro baracche, con una corda al collo. Erano stati impiccati.

E sempre nell’area riservata allo “staff” del campo, c’era, riverso al suolo, ai piedi del suo alloggio di servizio, con la pistola ancora in pugno nell’atto di difendersi, il cadavere del capo-lager, un cecoslovacco di accanita fede nazista, più cattivo degli stessi tedeschi, crivellato di colpi di fucile mitragliatore sparatigli a bruciapelo.

Qualcuno riuscì a fuggire e a salvarsi da quella furia assetata di sangue e di vendetta…

Da un momento all’altro quei russi poterono respirare aria di libertà che li tramutò da schiavi in padroni assoluti di vita e di morte su coloro che, annichilendoli, avevano disprezzato la loro vita e, terrorizzandoli, avevano fatto aleggiare, sulle loro teste continuamente lo spettro della morte…

Terminata la guerra, dopo essersi nascosto per 36 giorni a casa di Franz, un austriaco che lo ospitò in cambio di lavoro, per la paura di essere deportato in Russia il 12 maggio Vincenzo Mario Fabbricatti fece quasi 100 chilometri, parte in treno e parte a piedi. Riuscì così a superare la “zona a rischio” presso la frontiera confondendosi tra i soldati inglesi. E grazie ad un camion inglese riuscì ad arrivare ad Udine il 13 maggio. A Napoli il 18 maggio 1945, dopo 19 mesi e 25 giorni di lager.

Tra i reclutati per quello che i tedeschi avevano fatto credere a tutti, compresi il Podestà ed il Capitano dei Carabinieri di Castellammare, “un lavoro nelle vicinanze per tre-quattro giorni, con un giorno di riposo nel quale si tornava a casa”, ci fu, come abbiamo visto, anche l’allora studente alla facoltà di ingegneria Elio Luise. L’interessante e ben scritto Racconto-Diario di quella che egli definisce “dura e più che altro umiliante odissea”, ci consente di aggiungere qualche postilla alla testimonianza di Giovanni Desiderio sopra riportata.

Una prima precisazione viene dal figlio Raffaele, che, come già accennato, ha opportunamente reso pubblico, in sette puntate, su Facebook, il Racconto-Diario di mio padre sulla sua deportazione in Austria nel settembre 1943, insieme con fotografie, lettere e alcuni documenti. “Gianni Desiderio – mi ha scritto – fu il più giovane tra i deportati. Aveva solo 16 anni. Con lui e mio padre vi era anche Michele Covito, padre di Carmen Covito, scrittrice ed autrice de “La bruttina stagionata”.

Da due successivi commenti apparsi su F.B., a seguito della pubblicazione della prima parte dell’inedito Racconto–Diario avvenuta il 17 marzo 2020, sappiamo pure che il nonno di Carmelo Mastroeni, Giuseppe Ciaccio, partì con lo stesso convoglio degli altri stabiesi, ma “ahimè non tornò più a casa”; mentre Costantino Pagliari, che si trovava sfollato a Gragnano, fu più fortunato. Non si presentò affatto, dopo l’affissione del bando tedesco per reclutare lavoratori. Riuscì anzi a fuggire attraversando il bosco al buio, guidato da un ragazzo del posto, ed a raggiungere presso Agerola una località occupata dagli americani (i paracadutisti della prima divisione Airborne).

Dal Racconto-Diario apprendiamo che Elio Luise giunse alle ore 13.30 del 24 settembre 1943 nel campo di concentramento di Sparanise[10]: Qui ritrovai Gianni Desiderio, col quale rimasi unito fino a quando ci separarono a Graz. Passammo la notte sotto attendamenti di fortuna e tutto il giorno successivo…La sete, una delle maggiori sofferenze di questo campo, ci spingeva a bere acqua anche nera. Da Marcianise Elio scrive che partì la sera del sabato 25 settembre (per Desiderio la partenza avvenne “la notte tra il 27 ed il 28 settembre”): incolonnati come pecore dai soldati tedeschi… fummo messi nei carri bestiame di un lungo convoglio ferroviario come animali che vanno al macello. Giunti a Roma il 28 sera, svanì ogni illusione di essere avviati al lavoro in Italia. Anzi. Visti i tentativi di fuga da parte dei deportati coronati da successo, fummo chiusi con grosso fil di ferro nei carri.

Passata la frontiera del Brennero, nella notte tra il 30 settembre ed il 1° ottobre, fummo contati molto bruscamente da un sottufficiale tedesco, forse ubriaco; nel nostro carro risultammo 19. Eravamo partiti da Sparanise in 50…[11].

Le fortunate fughe di Fraissinet e Cirillo dal campo di Sparanise

Non solo dal treno in corsa verso il Reich ci furono fughe fortunate. Ne avvennero già qualche giorno prima, sia dalla caserma di Maddaloni sia dal campo sportivo di Sparanise, adattato dai tedeschi a campo di concentramento da cui smistare e far partire con i treni i civili rastrellati dopo il “bando” del col. Scholl.

Tra le mie carte conservo il racconto (raccolto il 29 dicembre 2017) di un protagonista-testimone ancora vivente, Massimo Fraissinet, classe 1927, padre di Maurizio, ambientalista e ornitologo. La famiglia Fraissinet da tempo è residente a Napoli, a Portici e poi a San Giorgio a Cremano (il cognome rimanda ad antenati di antiche origini francesi giunti a Napoli col Murat).

Avevo 16 anni. Fui bloccato su un tram e preso dai tedeschi mentre da Napoli mi recavo a Portici per portare del latte condensato a mia sorella. Mi fecero scendere e con altri due o tre giovani ci misero su un camioncino e ci portarono prima alla Riccia, a Portici, poi a Maddaloni in una caserma dove c’era un migliaio di deportati. Stemmo 24 ore digiuni. Solo al secondo giorno ci diedero un poco di pane. Ricordo però che io usai il latte condensato che dovevo portare a mia sorella.

Un amico di Portici, che conosceva il tedesco, ci anticipò la volontà dei tedeschi di farci partire per la Germania. Notai un furgone che portava via alcune persone. Allora, con altri tre, saltammo da un terrazzo su un vicino muretto e da lì ci lanciammo sulla strada. Ci mettemmo subito in cammino per la campagna vicina. Incontrammo i partigiani che ci invitarono a trasportare fucili in cambio di pane, ma per paura dopo poco li lasciammo.

Per strada incontrammo pure i tedeschi, che guardarono i documenti e ci fecero passare (trattennero solo uno che era “meccanico”, che tuttavia riuscì a scappare e si ricongiunse con noi). Per due notti dormimmo a terra e ricevemmo un po’ di cibo dai contadini incontrati…

Molteplici testimonianze sul campo di concentramento di Marcianise, sui prigionieri deportati e sulle fughe avvenute sono state raccolte pure in un ampio e documentato volume curato da Paolo Mesolella. C’è anche una testimonianza dello stesso Giovanni Desiderio, il quale precisa: “Io fui rastrellato il 23 settembre ed il 24 mi trovavo a Maddaloni in una scuola-ginnasio (il Convitto nazionale Ginnasio-Liceo “G. Bruno, fondato da Murat insieme con quello più noto di Piazza Dante a Napoli), ma dopo un bombardamento fui mandato a Sparanise, dove arrivai la notte del 25 settembre… Ricordo ancora mio padre che venne a Sparanise per protestare con i tedeschi e ritirarmi dal momento che avevo solo 16 anni… Venne col cavallo ed il biroccio ma se ne dovette tornare a piedi”… Poi fui condotto a Dachau… Ricordo che nel campo di Dachau c’era il Capo del Campo che era un tedesco e c’era il capo del campo fascista che procurava viveri, sigarette, tabacco, vino e perfino Knorr[12].

IL LAGER, GLI INTERNATI CIVILI, LA FABBRICA E LA FUGA NEL RACCONTO DI ELIO LUISE

L’ultima affermazione del giovane Giovanni Desiderio, relativa al “capo del campo fascista”, merita però una riflessione. Appare, infatti, in contrasto con quanto raccontato e documentato sulla vita nei lager da tanti altri civili deportati e dagli IMI (militari italiani internati)[13]. Probabilmente poteva più essere valida per i civili provenienti dalla Repubblica di Salò o per quei militari o civili “rastrellati” che avevano successivamente aderito alla Repubblica Sociale Italiana.

Va detto, tuttavia, che il Racconto-Diario di Elio Luise documenta indubbiamente durante la sua prigionia nel lager sacrifici, privazioni, umiliazioni e mortificazioni. Ma anche l’esistenza – per coloro che lavoravano in fabbrica (o in campagna oppure con piccoli imprenditori, specialmente se di origine italiana) – di una condizione migliore, almeno per quanto riguarda il cibo e, in pochi casi, la possibilità di scappare, come proprio nel suo caso.

Non a tutti, per esempio, era possibile ricorrere a certi escamotages per avere una doppia razione oppure di mangiare alla mensa aziendale, serviti a tavola da cameriere austriache e con “lo stesso vitto dei lavoratori tedeschi”[14], o addirittura al ristorante. Capitò ad Elio Luise. Ecco il suo racconto:

Dovemmo combattere contro la fame facendo imbrogli e pasticci di tutti i generi, tra cui quello di prendere alla porta due tagliandi per il mangiare; uscendo attraverso i reticolati fuori dal campo, e entrando di nuovo dalle porte, in mezzo a qualche nuova squadra giungente dal bagno dell’altro campo, in modo da far finta di essere nuovo arrivato e prendere quindi un nuovo tagliando. Si riusciva così a prendere due colazioni, due pranzi e due cene. Da questo campo il martedì 12 Ottobre io, poiché denunziai il titolo di studente in ingegneria, fui smistato a Weiz, a 45 km per ferrovia da Graz, in una fabbrica elettrica (Elin-Scorch-Werke), assieme ad altre quattro persone che io non conoscevo affatto. Dovetti quindi lasciare tutti i miei amici, e avviarmi solo al lavoro…

Qui ho lavorato per quasi quattro mesi ininterrottamente alle dipendenze di Franz Reitshl, nazista anche lui, che, specialmente verso i soldati prigionieri, ha usato, specialmente per i primi tempi, ogni genere di maltrattamento, comandandoci come gli schiavi negri…Si dormiva in una baracca in legno, piena di cimici, sporca e priva di qualsiasi aura igienica.

La sera si incominciava alle 19 la distribuzione della cena alla mensa aziendale, alla quale per nostra fortuna, noi, forse perché eravamo solo 5 italiani, eravamo stati aggregati, avendo in tal modo lo stesso vitto dei lavoratori tedeschi. Per questa ragione a differenza di tutti gli altri lavoratori italiani lì in Austria, mangiavamo in piatti, con le posate, e serviti a tavola da cameriere austriache. Si aveva la mattina latte e caffè, con un panino da 50 gr, al mezzogiorno una zuppa e un secondo, costituito per 5 giorni della settimana da 50 gr di carne e contorno in genere di patate, e per gli altri 2 giorni da rape e poi il dolce. La sera un solo piatto, che faceva da minestra e da secondo. In più quindi ci davano la carta settimanale annonaria auslandish per zivil arbeiter…

Quanto ci davano poteva essere sufficiente per mantenersi benino, non lavorando, ma era assolutamente insufficiente per un individuo che lavorava dalle 10 alle 13 ore di giorno e di notte. Per fortuna, però, riuscimmo a entrare nelle grazie della padrona e delle cameriere (in particolare di Maria (Mizi) e Lina, la più anziana, che assomigliava a mamma, e Adele, cuoca del Gasthaus Haas in Adolf Hitler Platz, dove ci recavamo immancabilmente tutte le sere a cenare, oltre alla cena della mensa, trattati specialmente verso gli ultimi tempi, come clienti.

La fortuna ha voluto pure che il giovane Elio potesse incontrare ed abbracciare diversi amici di Castellammare, partiti con lui da Sparanise, come lo studente, amico d’infanzia, Giovanni Desiderio, anche lui “volontario del lavoro”[15] in una fabbrica vicino Graz, da mesi lontano dalla famiglia. E che ricambiò poco dopo la visita.

In una domenica della prima metà di novembre, assieme a donn’Amedeo Di Capua (nota nel testo: figlio di Eduardo Di Capua, autore della canzone O’ sole mio), animati dallo stesso proposito, andammo a Graz per trovare i nostri amici che pareva lavorassero alla fabbrica Puch. Giunti verso le 9 a Graz, dopo quasi due ore di treno, dopo avere camminato quasi ininterrottamente dalle 9 alle 15, riuscimmo, grazie alla nostra fermezza in tale proposito, a rintracciare gli amici, miei e di Di Capua, che, per combinazione, dormivano in due scompartimenti della stessa baracca (“München”) di un grande campo “lager Murfeld” a circa 10 km fuori Graz. Qui con mio immenso piacere potei riabbracciare Gianni Desiderio, caro amico d’infanzia, col quale rivissi le indimenticabili ore della gioventù felice. Ritrovai pure Renato e Nino Esposito, Ottavio Mannara, Domenico, Ciro e Catello Rosa Rosa, Federico De Vivo (con la sua tortorella catturata al lager Nord a Graz), M. Pepe (compagno di viaggio). C’erano inoltre Angelo Cuomo, Amedeo Aprea, V. Scalese, G. Russo (non Peppe o’ viecchie), F. Pappalardo, Ciro Mascolo e altri. L’averli ritrovati fu per me un grande conforto, ché reciprocamente aiutandoci, ci incoraggiavamo a resistere, sicuri del ritorno. Rimasi così, costantemente in collegamento con loro, postale e diretto, ché li andavamo a trovare quasi ogni 15 giorni. Presi collegamento postale anche con gli altri amici lasciati a Graz quando fummo smistati ai posti di lavoro, il cui indirizzo me lo avevano fornito gli amici del lager Marfeld, e tra essi Peppe Schettino, V. Meglio, il macchiettista di Dakau, Michele Adorno, Angelo Ildenni, Balsamo Raffaele, Russo Giuseppe (Peppe o’ viecchio), Giovanni Palumbo, Michele Covito (n.d.r.: padre della scrittrice Carmen Covito, autrice de “La bruttina stagionata”) e altri. Tra questi Peppe o’ viecchio ha tagliato la corda circa un mese prima di me e sono sicuro che sia riuscito nell’intento.

Il primo sabato dopo il primo dell’anno, l’8 Gennaio, ebbi il grandissimo piacere della prima (e ultima) visita dei due miei cari amici, Gianni Desiderio e Renato Esposito. Arrivarono la sera verso le 7:10 col treno delle 17 da Graz, e io, che sapevo del loro arrivo e che invano li avevo già aspettati altri tre sabati, li andai a prendere al treno e si può immaginare quanto grande sia stata la mia gioia quando udii il fischio di Gianni. Quel sabato avevo dovuto lavorare anche nel pomeriggio, e quindi li accolsi che ero ancora in tuta. Passammo una bella domenica, facendogli visitare un po’ Weiz e fra l’altro andammo ad ascoltare la Messa nella chiesa su in collina. Dopo aver fatto colazione al Gasthaus del Cinema, vennero con me alla mensa della fabbrica, dove una delle cameriere volle ugualmente servire loro il pranzo, nonostante ad essi non spettasse perché non della Elin… Nel pomeriggio della domenica ripartirono per Graz, con la promessa che la domenica dopo sarei andato da loro al Lager Marfeld. Da allora non li ho più visti… Non ebbi quindi neanche la possibilità di avvisarli della mia decisione (per lettera ovviamente era impossibile), nella quale si era maturato il primitivo proposito di fuga…

Con la collaborazione dell’affidabile amico Volpe e con l’aiuto di un enigmatico barbiere, pure di origine italiana, Elio, dietro compenso, fu messo in contatto con un finanziere aderente alla R.S.I., addetto alla vigilanza sui treni insieme con i tedeschi. Così riuscì, a fine gennaio 1945, a portare a termine, grazie pure ad un falso permesso realizzato da lui con pochi fidati amici, il disegno di fuga. Significative, a fine diario, le parole del Pontefice Pio XII sugli “orrori della deportazione e dell’esilio”, che il giovane Elio riporta alla fine della descrizione della fuga e del viaggio di ritorno dal lager, conclusosi il 18 maggio 1945.

Finalmente si sale, il soldato tedesco dietro di noi, ma al buio nella vettura non ci vede. Questo è il treno che forse non dimenticheremo mai più nella vita: è il treno che ci ha portato dalla morte alla vita, è il treno che ci ha fatto rinascere, ridandoci la nostra personalità, strappataci con la forza delle mitragliatrici dai nazisti. Erano poco più delle 19:30. Il treno si mette in marcia: “Coraggio! Ché saliti su questo treno, siete a casa, il fronte si passa: tutti gli italiani vi aiutano!” mi si rincorrono nel cervello, riempendomi di gioia, mentre il volto e, non so perché, la bandoliera per i colpi, della guardia di Finanza, mi stanno fissi avanti agli occhi. Stiamo in silenzio: si guarda fuori. Alle 19:40 si passa accanto alla garitta di confine: mi faccio il segno della croce. “Siamo in Italia!!”

Il Signore ha voluto concederci questa grazia, la cui immensità potranno valutare solo quelli che l’hanno provata o la proveranno. Ecco le prime luci delle case Italiane: mi sembra già tutto più bella, anche le Alpi, continuazione di quelle di Arnoldstein, così tetre, sembrano più belle. E’ vero! Nella vita non bisogna mai disperare, chi si abbatte è perduto! Abbiamo rischiato un po’, ma ora siamo in Italia.

Alle 19:53 scendiamo alla stazione di Tarvisio centrale, e ci avviamo verso il centro della città. Nel buio Del Prete si avvicina alla scarpata e bacia il suolo italiano, io lo imito e, nel toccare la terra con le labbra, sentii scuotermi tutto il corpo da un tremito potente, strano, forse di commozione. Sentiamo cantare in italiano una canzone fiorentina: “Da mane a sera, è festa di colori…”; mi vengono le lagrime…

Giuseppe Improta

NOTE

[1] G. GRIBAUDI, Memoria individuale e memoria collettiva, “Quaderni Storici”, 101/a. XXXIV, n. 2, agosto 1999.

[2] G. D’AGOSTINO – A. DEL MONACO (a cura di), Prima che la memoria si perda. Storia e didattica della Resistenza nel Sud, Napoli, F.lli Conte, 1990.

[3] www.archiviodiari.it. Ha scritto Goffredo Fofi: “L’Archivio di Pieve Santo Stefano ha raccolto molti scritti sugli anni di guerra di italiani ed italiane comuni… variamente impegnati nel conflitto”. Cfr. G. FOFI, in L. TERZI, Due anni senza gloria 1943-1945. Con uno scritto di Goffredo Fofi, Torino, Einaudi, 2011, p. 86. Ho elencato alcuni diari o testimonianze di deportati campani, pubblicati in questi anni, nel mio ultimo lavoro: Vincenzo Ambrasi, internato in un lager tedesco e fucilato dai nazisti nel 1945. La corrispondenza del fratello Domenico, “Campania Sacra”, 2020.

[4] G. IMPROTA, Dal lager a casa. Il diario inedito di un soldato napoletano. La storia del caporale Arcopinto a confronto col racconto di Levi nel centenario della sua nascita, “il Tetto”, n. 332-333 (luglio-ottobre 2019), pp. 136-152; ID., Sul treno con Primo Levi. Dalla prigionia a Soccavo, “Corriere del Mezzogiorno”, 28 novembre 2019; ID., Vincenzo Ambrasi, internato in un lager tedesco, cit.

[5] Scrive Alba Luise nelle prime pagine del Diario, dopo aver riassunto gli avvenimenti dei primi giorni di settembre, a partire dallo sbarco alleato in Sicilia:

I nostri soldati dove erano? Fuggirono tutti invece di combattere? Alla vergogna e al dolore di aver perso in pochi giorni la Sicilia ci preparavamo ad aggiungere il dolore di vedere invasa l’Italia dal nemico senza che ogni italiano non gettasse tutto se stesso in uno sforzo supremo per poter resistere fino alla morte nella difesa della sua terra e della sua casa.

Triste maggiore vergogna e maggior dolore di un popolo che senza, intendo senza, impegnarsi fino all’ultima goccia di sangue, fino all’ultima cartuccia, abbandona le armi e piega il ginocchio davanti al nemico mentre nello stesso tempo tradisce l’amico a cui ha dato la propria parola di assistenza comune fino alla fine? Sconfitti, vigliacchi di fronte alla morte, traditori di fronte alla parola data!!!

[6] Sulla prigionia dei civili cfr. L. Coltrinari, La Prigionia Italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Elementi di una bibliografia generale, Paperbak book, Edizioni ANRP, Roma 1996.

[7] Giovedì 23 settembre 1943

Stamani ci siamo svegliate con un grande urlio che si sentiva per strada. Ci siamo affacciate ed abbiamo visto che i tedeschi rincorrevano un uomo e, dopo averlo preso, lo caricavano su un camion e lo portavano via. Sapemmo così, da gente che passava, che in tutto il paese prendevano gli uomini abili e li portavano ad un campo di concentramento verso “La Saletta”. Uscimmo e, per strada, vedemmo molte rincorse e fughe poco piacevoli. Avvisammo Elio di non uscire ma eravamo con il batticuore. Infatti in un giardino in via Regina Margherita hanno ammazzato un giovane che si nascondeva. Verso le 11 ci dissero che avevano messo un manifesto al Municipio. Esso diceva: “Tutti gli uomini dal 1910 al 1925 devono presentarsi entro le ore 14 in Villa per essere reclutati per il servizio del lavoro. Chi non si presenta sarà fucilato”.

Tutti, noi compresi, spaventati dall’idea di dover vedere fucilare Elio sotto i nostri occhi e giudicando lui stesso essere la via più onesta e patriottica seguire gli ex alleati decise di presentarsi.

Alle due Mamma, Diana ed io l’accompagnammo. Credendo di tornare prestissimo (come avevano detto i tedeschi) non portò nessun bagaglio. In pantaloncini, camicia ed un maglione blu invernale. In tasca 150 lire, del sapone, documenti, un paio di calzini, due fazzoletti, lo spazzolino da denti. Tristemente siamo tornate a casa dopo aver visto Elio incolonnato con molti suoi amici e caricato sui camion diretti alla “Saletta”.

Il morale loro era altissimo ed anche noi siamo state brave senza piangere.

Ma che tristezza la cena, soli senza Elio. È la prima. Ma ne dovremo fare molte senza di lui?

[8] G. IMPROTA (a cura di), Cartoline e lettere di soldati, prigionieri di guerra italiani ed internati militari campani. Francobolli commemorativi. Collezione Ciro Scancamarra, Napoli 2011.

[9] V. M. FABBRICATTI, La deportazione in Germania. 23 Settembre 1943 – 18 Maggio 1945. Il mio calvario, dattiloscritto, s.d., p.10. La famiglia di Fabbricatti era sfollata a Castellammare ed era stata ospitata dal sacerdote Alfonso Ferraro.

[10] Nel campo di Sparanise furono convogliati migliaia di uomini di ogni età da Castellammare e dall’intera zona vesuviana. Da Ponticelli, stando ad una documentata ricerca, in cui gli autori hanno raccolto e trascritto numerose testimonianze orali di deportati, ne arrivarono una trentina, rastrellati nella mattinata del 24 settembre. Tra essi Giuseppe Aprea, Pasquale Di Tuccio, Raffaele Esposito, Ruggiero Ferraro, Ciro e Giovanni Musella, Gabriele Perillo, Ciro Riccardi, Mario Tarquinio e altri. Alcuni però scapparono dal campo, altri durante il viaggio, per cui ne giunsero in Germania dodici, che sperimentarono la crudeltà dei campi di concentramento. Tra quei dodici c’era Gabriele Perillo, allora con una maturità classica appena conseguita al Liceo Genovesi, poi docente e preside nei Licei. Nella sua testimonianza resa agli autori, ha raccontato delle pessime condizioni in cui trascorsero tre giorni a Sparanise, del “viaggio allucinante” verso la Germania, della sosta a Dachau, del “rifiuto di arruolarsi nel ricostituito esercito fascista che avrebbe consentito il ritorno in Italia, i lavori forzati come “manuale muratore” a Graz, capoluogo della Stiria, e poi a Fohnsdorf, infine del bombardamento del 26 febbraio che comportò la morte di centinaia di compagni ed a lui la perdita di un braccio. Cfr. A. D’ANGELO – G. MANCINI – L. VEROLINO, Guerra di periferia. Resistenza, vita quotidiana e stragi dimenticate nell’Area Orientale di Napoli 1940-1943, Il Quartiere edizioni, Napoli 2005, pp.124-125; 303-306.

[11] Ecco come Elio Luise, che preferì non rischiare, convinto di poter “ricevere in Germania un trattamento molto migliore” e che “lavorando in Germania avrebbe aiutato la patria”, descrive i riusciti tentativi di fuga da parte di altri giovani deportati e di alcuni amici stabiesi

Lungo il viaggio, molti di noi tentarono, rischiando una pallottola tedesca nella testa, la fuga che quasi a tutti riuscì. Prima di Roma, dal treno in corsa se ne lanciarono con buon esito una decina dal mio vagone: il treno fu fermato e le guardie tentarono la caccia, a fucilate, nella campagna, ma deposero subito l’idea, ché i fuggiaschi le gambe ce l’avevano buone. Altri fuggirono ancora isolatamente, lungo la linea, riuscendo ad eludere, con furba intelligenza, la cretina vigilanza dei testardi tedeschi, buoni solo a sparare all’impazzata, appena se ne accorgevano. Nel nostro vagone, per fortuna bagagliaio, eravamo capitati nove studenti, assieme ad altre quarantadue persone dei più bassi ceti sociali, tra cui qualche carcerato liberato da Poggioreale dai tedeschi. Tra questi c’era un giovanotto, ladro di professione, che spavaldamente ci veniva di tanto in tanto a raccontare le sue bravure. Quando ormai non c’era più dubbio sulla nostra destinazione, di noi nove studenti, cinque, tra cui Enrico V. che seguiva Antonio Zenni e Vittorio, scapparono, uscendo durante una fermata notturna in una stazione, da una porta di comunicazione con la vettura successiva, che erano riusciti ad aprire e si fecero passare sopra il treno, uscendo fuori di dietro, spero incolumi, stendendosi fra i binari sotto i carrelli. Io, povero illuso!, ero sicuro che in Germania avremmo avuto un trattamento molto migliore e preferii, quindi, tanto più che non avrei neanche potuto raggiungere casa, di non rischiare. Inoltre mi erano rimaste impresse profondamente le parole di monito di mia madre: “Non tentare di fuggire, fallo per me! Non dar retta agli amici!”, anche perché credevo che, lavorando in Germania, avrei aiutato la patria. A Bolzano, un’altra decina di persone riuscì, forse con troppo rischio, a fuggire dal mio carro fra la gente in stazione, mentre le guardie tedesche, accortosene un po’ in ritardo, sparavano contro di loro, che ormai erano quasi riusciti, sgattaiolando fra la gente, a uscire fuori dal piazzale della stazione.

[12] P. MESOLELLA, La guerra addosso. Il Campo di Concentramento tedesco di Sparanise e gli eccidi nell’Agrocaleno, Spring edizioni, Caserta 2009, pp. 45-46. Alla testimonianza di Desiderio, Mesolella fa seguire il racconto dello stabiese generale Cascone, allora ventenne allievo ufficiale, “rastrellato” a Gragnano il 24 settembre dai tedeschi e inviato, col fratello Benito e suo cognato l’ing. Talamo, a Sparanise: “Con noi c’erano moltissimi deportati di Castellammare (cinquemila), tra i quali… Catello Langella e Giovanni Esposito finiti in Germania”. Al generale Cascone non toccò questo stesso destino, perché rifiutò il cibo, convinto che quelli che chiedevano di mangiare erano indirizzati immediatamente alle vicine carrozze per poi essere deportati in Germania. Rimase, infatti, nel campo di Sparanise, col cognato ed altri amici stabiesi, fino al 19 ottobre 1943, giorno in cui, “eludendo la sorveglianza dei tedeschi, siamo scappati e dopo 4 settimane eravamo a casa!”. Ivi, p. 48 e p. 218. La fortuna di poter andar via dal campo per la benevolenza di un sottoufficiale austriaco, addirittura dopo un tentativo di fuga non riuscito, toccò al torrese Ciro Cirillo, poi dirigente della Dc, rapito dalle Brigate Rosse e liberato, che firma la sua testimonianza autografa “Dr. Ciro Cirillo, Giornalista pubblicista, ex Presidente Regione Campania”. Ivi, pp. 219-221. Identica fortuna toccò al defunto Giuseppe Aprea (detto Pinuccio), partito da Sparanise col ricordato gruppo di Ponticelli. A Dachau la sua imminente fucilazione fu in extremis bloccata da un generale, che, conosciuta la sua origine napoletana, lo “abbracciò dicendo che lui nella guerra 1915-18 fu ferito a Napoli e trattato benissimo”, gli procurò il passaporto e lo fece tornare in Italia nel giugno 1944 (testimonianza raccolta da Rosalia D’Amore il 5 0ttobre 1996, citata in A. D’ANGELO – G. MANCINI – L. VEROLINO, Guerra di periferia, cit., p. 300).

[13] Cfr., per esempio, M. AVAGLIANO-M. PALMIERI, Gli internati militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti, 1943-1945, Saggio introduttivo di Giorgio Rochat, Einaudi, Torino 2009.

[14] La mensa dei lavoratori deportati abitualmente era distinta da quella degli operai ed impiegati tedeschi. “Sopra la nostra officina vi era la mensa dei tedeschi. Ad ora di pranzo andavamo a mangiare nella nostra mensa, che era più lontana, e subito tornavamo in fabbrica…” Così scrive nel suo diario dattiloscritto, di una ventina di pagine, Luigi Ottaiano di Cercola, che racconta i circa 92 mesi di servizio militare, in parte trascorsi tra prigionia in Africa e poi in Germania. Egli era stato commilitone per alcuni anni di Alfonso Esposito, le cui vicissitudini di prigioniero di guerra in India e poi in Inghilterra sono state raccolte con una lunga intervista e poi narrate dal figlio Luciano: L. ESPOSITO, Mio padre, by Amazon Fulfillment, 2018. Luigi Ottaiano non esita a raccontare “dopo tante brutte avventure” addirittura “una piacevole”, che di sicuro non sarà capitata a molti. A lui toccò dopo la trasformazione, a seguito di una legge del Reich dell’ottobre 1944, da Internato civile militare (IMI) a “lavoratore civile”. Lavorava allora in una fabbrica a Ober Kemnitz ed una bella dattilografa si innamorò di lui. “All’inizio era tutto un gioco di sguardi. Non mi sarei mai permesso di andarle vicino anche perché sembravo uno straccione, sempre con la stessa vecchia divisa militare”. Un giorno, dopo l’allarme della fabbrica, dovemmo scappare tutti in una vicina pineta. “Fu lì che la bella signora si avvicinò a me…”. E accettò subito l’invito a vedersi di sera: “e già da quella sera arrivammo al dunque”. “In fabbrica – scrive Ottaiano – mi portava la stessa colazione dei tedeschi…, mi procurò anche qualche capo di vestiario e delle scarpe… Un giorno mentre lavoravo mi sentii chiamare. Era la signora che mi cercava e mi disse: Luigi, schlafen wir zusammen! (dormiamo insieme!). Così andammo a casa sua e potete immaginare cosa successe quella notte fatale…”.

Per una banca dati on line degli IMI nei lager nazisti, cfr. lessicobiograficoimi.it

[15] “Quella dei civili deportati in Germania – ha scritto Giuseppe Capobianco – è la figura, tra le vittime della II guerra mondiale, la più sconcertante: essi non sono stati considerati prigionieri di guerra, perché non erano militari; non sono stati considerati deportati, perché questa qualifica è attribuita ai soli ebrei; in un primo tempo, internati nei lager sparsi per l’Europa assieme ai militari italiani catturati dopo l’8 settembre, sembrava fossero accomunati a questi, ma, dopo il luglio 1944 vengono divisi dai militari e, da quella data, sono stati dal governo tedesco e repubblichino, volontari del lavoro”. G. CAPOBIANCO, Il recupero della memoria. Per una storia della Resistenza in Terra di Lavoro- Autunno 1943, E.S.I., Napoli 1995, pp. 78-79 citato in A. D’ANGELO – G. MANCINI – L. VEROLINO, Guerra di periferia, cit., p. 125. Ma furono considerati tali solo “dal governo tedesco e repubblichino”. Per la Croce Rossa Italiana però vengono definiti “prigionieri di guerra”. Lo leggo sull’intestazione stampata e ben evidenziata – CROCE ROSSA ITALIANA – POSTA PER PRIGIONIERI DI GUERRA – sul foglio di accompagnamento unito alla lettera scritta il 17-9-1944 dalla fidanzata Elisabetta a Ciro Riccardi, “rastrellato” il 24 settembre ’43 a Ponticelli, insieme con Gabriele Perillo, mentre si recavano alla Circumvesuviana. Anche Ciro Riccardi, in seguito dirigente al Comune di Napoli, era costretto al lavoro in fabbrica vicino Graz, nel Lager Treiber U. CO di Puntigam. Per non interrompere gli studi, a luglio ’44, chiese libri e matite ad un Fonds Européen de Secours aux Etudiants, il cui Segretariato Generale stava in Svizzera, a Ginevra. La risposta arrivò il mese dopo dal “Servizio Italiano” di questa benemerita e non so quanto conosciuta istituzione, che assicurò di aver “spedito un piccolo pacco di oggetti di cancelleria e la grammatica francese da lei desiderata. Vocabolari non ne abbiamo più”. E a settembre, sempre da Ginevra, spedì anche i richiesti “Elementi di Ragioneria” di Pietro Onida”. Sui “Reduci dalla Prigionia, dall’internamento, dalla guerra di Liberazione”, cfr. il sito dell’Associazione www.anrp.it